Морфологический анализ слова

|

Текст для выполнения задания A11-1 |

|

(1)… (2)Вся другая информация – как звуки, так и изображения – для обработки на компьютере должна быть преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на компьютере обрабатывается и текстовая информация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определённым числом, а при переводе на внешние устройства по этим числам строятся соответствующие изображения букв. (4)Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой символов. (5)Все числа в компьютере представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это привычно для людей. (6)… |

А11-1. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПРЕОБРАЗОВАНА из второго (2) предложения текста.

1) действительное причастие

2) страдательное причастие

3) прилагательное

4) деепричастие

|

Текст для выполнения задания A11-2 |

|

(1)… (2) Найденные при раскопках семена и оливковые прессы говорят о том, что около 3500 лет назад древнейшие обитатели Греции знали маслину и умели её использовать. (3) Маслины и оливки – два разных названия одного и того же плода оливкового дерева (от латинского «олеа», что по-русски означает «масло»). (4) Маслина растёт медленно, но она очень долговечна: известны экземпляры, которым более двух тысяч лет. (5) Типичная культура сухих субтропиков, маслина особенно широко распространена на побережье Средиземного моря – от Малой Азии и Сирии до северо-западной Африки и Португалии, а также в Иране, Индии, Мексике и прекрасно себя чувствует на малоплодородных каменистых почвах, выдерживая сильную жару и засуху. (6) … широким распространением эта культура обязана маслу, легко выдавливаемому из спелых плодов; его производство, вероятно, одного возраста с виноделием. |

А11-2. Укажите предложение, в котором есть прилагательное в форме превосходной степени.

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4

Немного теории

В морфологии изучаются части речи, особенности образования их форм, способы выражения грамматических категорий (род, время, число, лицо, время, падеж и т.д.).

Части речи – объединённые на основе общих признаков лексико-грамматические классы слов. Для отнесения того или иного слова к определённой части речи выявляются такие следующие общие признаки:

- общее грамматическое значение (предмет, действие, признак предмета, количество, признак действия и т.д.), следовательно, слова одной и той же части речи и отвечают на одинаковые вопросы;

- одинаковые постоянные морфологические признаки (например, у глаголов – вид, спряжение, переходность, возвратность), общие принципы изменения форм (например, существительные изменяются по числам и падежам, прилагательные – по числам, падежам и родам, глаголы – по временам, числам и лицам и т.д.);

- возможностью выполнять одну и ту же роль в предложении (например, имена существительные в предложении чаще всего бывают подлежащими и дополнениями, глаголы – сказуемыми, прилагательные – определениями, наречия – обстоятельствами образа действия и степени, времени и места), которая, однако, не исключает возможности выполнять некоторым представителям частей речи «не свойственные для них роли в предложении» (существительное может выступать в роли сказуемого, а глагол – в роли подлежащего).

Типы частей речи русского языка можно увидеть в следующей схеме:

Как мы видим из приведённой выше схемы, все части речи можно поделить на три группы: самостоятельные, служебные и междометия. Основными чертами самостоятельных частей речи является то, что они имеют лексическое значение (у подавляющего большинства этих частей речи можно выделить корень, у всех – основу), обозначая предметы, действия, признаки предметов, действий и других признаков, добавочное действие, число, количество и т.д. Кроме того, самостоятельные части речи являются членами предложения, к ним можно задать вопрос, все самостоятельные части речи, кроме наречия и сравнительных степеней, изменяются (склоняются, спрягаются, меняются по роду, числу, падежу и т.д.).

Служебные слова не являются членами предложения, не имеют самостоятельного лексического значения (в них не выделяют корень, основу и т.д.), хотя выражают оттенки значений (например, частица бы выражает условность, предлог перед – предшествие или нахождение в пространстве, союз или выбор одного из нескольких и т.д.). Служебные слова служат для связи слов в предложении, выражения дополнительных оттенков значения (а отрицательная частица не для того, чтобы передать противоположный смысл значению), не изменяются.

Междометия не изменяются, не являются членами предложения, а служат для выражения определённых чувств и волеизъявлений.

В особую группу принято выделять также звукоподражательные слова, т.е. звуки, повторяемые человеком, но свойственные животным, птицам, предметам, природным явлениям: чик-чирик, мяу, тр-р-р, кап-кап и т.п. В отличие от служебных слов и междометий, эти слова могут быть членами предложения: В марте душераздирающее мяу, раздающееся за нашими окнами, будило меня каждую ночь. Как приятно слышать этот весенний кап-кап, сидя на террасе собственного дома! Некоторые лингвисты полагают, что в подобных приведенным случаях следует говорить о переходе звукоподражательных слов в имена существительные, однако и здесь не будет морфемного членения, т.е. мы не сможем выделить в названных словах корень и основу.

Разберём подробнее каждую из самостоятельных частей речи, несмотря на то, что будут некоторые повторы краткой теории, представленной в таблице.

Имя существительное – самостоятельная часть речи, обозначающая предмет, живое существо, состояние, цвет, действие, географическое название и т.д., выраженные в грамматической форме, отвечающей на вопросы кто? что? и другие падежные вопросы (книга, человек, холод, чернота, бег, Уфа, столовая и т.д.). Подавляющее большинство существительных склоняется (изменяется по падежам), изменяется по числу, однако существуют несклоняемые существительные (пальто, такси, шасси, кофе и т.д.) и существительные, не имеющие форму множественного числа (молодёжь, учительство и т.д.) или не имеющие форму единственного числа (раскаты, ножницы, ресницы, очи и т.д.). В предложении существительные чаще всего играют роль подлежащего и дополнения, однако могут выступать и в качестве сказуемого (см. теорию к заданиям типа А8), и в качестве обстоятельства (например, Мы отправились (куда?) в лес). Существуют имена существительные общего рода: неряха (мой и моя), соня (мой и моя), коллега (мой и моя). Разделение существительных по другим категориям смотрите в схеме морфологического разбора.

Особых проблем с определением имён существительных обычно не возникает, однако их не следует путать с прилагательными: некоторые слова из разряда прилагательных перешли в разряд существительных: гостиная, дежурный(ая), дневальный, мороженое, парикмахерская, столовая и др., поэтому одни и те же по форме и по смыслу слова в одних предложениях звучат как существительные, в других – как прилагательные. Сравните: Дежурная (имя существительное) раздала тетради. – Дежурная (имя прилагательное) аптека работает круглосуточно.

Морфологический разбор имени существительного

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, обозначающая признак существительного по качеству (хороший, плохой), цвету (белый, чёрный), свойству (хрупкий, мягкий), величине (большой, маленький), состоянию (замёрзший, грустный), принадлежности (папин, вороний), количеству (двадцатилетний, трёхлитровый) и т.д. Имена прилагательные отвечают на вопросы какой? чей? и их падежные, числовые и родовые варианты. Имена прилагательные зависят от существительных, которые они и определяют, а именно согласуются с существительными в роде, числе и падеже.

Имена прилагательные делятся на три разряда: качественные, относительные и притяжательные. Качественные прилагательные отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие? и их падежные формы, могут образовывать две степени сравнения: сравнительную (простую и составную: мудрее – более мудрый, меньше – более маленький, грязнее – более грязный и т.д.) и превосходную (простую и составную: наимудрейший и самый мудрый, наименьший и самый маленький (но не желательно: самый меньший), самый грязный и т.д.), а также сочетаться с наречиями очень, чрезвычайно, слишком и т.д. (очень мудрый, слишком маленький, чрезвычайно грязный).

Нередко при образовании степеней сравнения в устной и письменной речи допускаются ошибки: более мудрее, более лучше – совмещение двух типов сравнительной степени; самый наимудрейший, самый наилучший – совмещение двух типов превосходной степени.

Не путайте сравнительные степени прилагательных со сравнительными степенями однокоренных наречий. Сравните: Все рисунки хороши, ну а этот лучше. – Он лучше справляется с заданием. В первом случае перед нами сравнительная степень имени прилагательного, во втором – сравнительная степень наречия. Как отличить? Сравнительная степень прилагательных определяет существительное (рисунок лучше), а наречий – глагола. Кроме того, попытаемся заменить простую сравнительную степень составной: Все рисунки хороши, ну а этот – самый хороший. – Он более хорошо справляется с заданием. – Простая сравнительная степень прилагательных заменяется составной сравнительной степенью прилагательных, а простая сравнительная степень наречий – составной сравнительной степенью наречий.

Качественные прилагательные образуют слова с противоположным значением с помощью приставки не-, образуют антонимические пары: нехороший, небольшой; хороший – плохой, большой – маленький. Однако качественные прилагательные, не образующие антонимические пары (обычно обозначающие цвета и оттенки), с не пишутся раздельно. Сравните: Надень лучше недлинное (короткое) платье. – Помидоры уже не зелёные («красные» – не является антонимом «зелёные»).

Качественные прилагательные образуют краткую форму: мудр, мудра, мудро, мудры; мал, мала, мало, малы; грязен, грязна, грязно, грязны.

Относительные прилагательные обозначают признак предмета не прямо, а через его отношение к другому предмету: морской берег (море), деревянный стол (дерево), весенний день (весна), типографский брак (типография) и т.п. Они, также как и качественные прилагательные, отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие? и их падежные формы, но не образуют степеней сравнения, слов с противоположным значением с приставкой не и краткой формы.

Притяжательные прилагательные отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? и их падежные формы, не образуют степеней сравнения, краткой формы и прилагательных с приставкой не-, обозначают принадлежность чего-либо человеку или животному: мамин, лисий и т.д.

Относительные и притяжательные прилагательные не сочетаются со словами очень, чрезвычайно, слишком и т.д.

Морфологический разбор имени прилагательного

Отглагольные имена прилагательные нужно отличать от страдательных причастий (воспитанный, совершенный и т.д.). Как? Смотри в теории к заданиям А16.

Имя числительное – самостоятельная часть речи, обозначающая число, количество или порядок предметов при счёте. Имя числительное отвечает на вопросы сколько? (скольких? скольким? сколькими?): пятеро учеников (пятерых учеников, пятерым ученикам, пятерыми учениками); который? или какой? (и их падежные, числовые и родовые варианты): первый шаг, на девятом этаже, о первой встрече и т.п. Числительные делятся на количественные и порядковые: первые отвечают на вопрос сколько? и обозначают числа или количество предметов (один миллион триста двадцать пять тысяч сто восемнадцать, две третьих торта, трое отважных), вторые отвечают на вопросы который? какой по счёту? и имеют счётно-порядковое значение (первый день учёбы, на трёхстах пятидесяти страницах и т.д.).

Имена числительные не следует путать с другими частями речи, имеющими числовое значение: пятёрка (школьная оценка) – имя существительное, двухэтажный – имя прилагательное, однозначно – наречие, утроить – глагол.

Местоимение – самостоятельная часть речи, чьё название говорит само за себя: употребляется вместо имени (существительного (он, мы, кое-кто, никто, что-нибудь и т.д.), прилагательного (мой, свой, никакой, этот и т.д.), числительного (сколько-нибудь, столько, несколько и т.д.)), обозначают предметы, признаки, количество, не называя их. В предложениях они выступают в тех ролях, которые свойственны именам, ими заменяемым: если местоимение заменяет существительное – в роли подлежащего или дополнения, если прилагательное – в роли определения, от этого зависят их морфологические признаки.

Местоимения подразделены на несколько разрядов: личные (я, мы; ты, вы, Вы; он, она, оно, они и их падежные формы), возвратное (себя); притяжательные (мой, наш, твой, ваш, его, её, их и их родовые и падежные формы – не путать с отрицательными или неопределённо-личными местоимениями: чей-то, ничей и т.д.); вопросительные и относительные (кто(?), что(?), когда(?), сколько(?) и т.д.); неопределённые (некто, некоторый, несколько; кто-то, какой-либо, сколько-нибудь и т.п.); отрицательные (никто, ничто, никакой, нисколько, некого, нечего и др.); указательные (тот, этот, такой, столько и т.д.); определительные (сам, самый, весь, всякий; каждый, любой, иной, другой).

Глагол – это самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние и отвечающее на вопросы что делать? что сделать? и их разновидности по времени, лицу, числу, роду. Глаголы бывают совершенного (что сделать?) и несовершенного (что делать?) видов, делятся на три типа спряжения (I, II и разноспрягаемые, подробнее о спряжениях смотрите теорию к заданиям типа А17). Глаголы могут находиться в одном из трёх наклонений: изъявительном, обозначающем совершенное, совершаемое или должное совершиться в будущем действие (писал(-а, -о, -и), написал(-а, -о, -и), пишу(-ем, -ешь, -ете, -ет, ), буду писать, напишу); повелительном, содержащем просьбу или совет (пиши, напиши), сослагательном (условном), обозначающем действие, которое может совершиться при каких-то условиях или не может совершиться никогда (писал бы, написал бы). Глаголы в изъявительном наклонении могут меняться по временам, числам, лицам и родам, в повелительном – по числам, а в условном по числам и родам. Чаще всего в предложениях глаголы выступают в качестве сказуемых. Глаголы могут быть возвратными, переходными и непереходными (возвратные глаголы легко определить по постфиксу -ся(сь) – улыбаться, смеяться и т.д., а переходность определяется по возможности составлять словосочетания глагол + существительное в винительном падеже без предлога: вижу (кого? что?) ученика, парту).

Причастие – самостоятельная часть речи, особая форма глагола, отвечающая на вопросы что делающий? что сделавший? какой? и их формы и имеющая признаки глагола (вид, время, возвратность, переходность, способность образовывать словосочетания со связью управление) и прилагательного (обозначает признак предмета по действию, изменяется по числам, родам и падежам, имеет полную и краткую формы). Причастия делятся на две группы: действительные (действие выполняется самим предметом или лицом: танцующая малышка, отдохнувшие за каникулы ученики и т.д.) и страдательные (на предмет воздействовали извне: написанная маслом картина, прослушиваемая музыка и т.д.). Страдательные причастия в речи могут употребляться как в полной, так и в краткой форме: присланное приглашение – приглашение прислано. Причастие с зависимыми от него словами образует причастный оборот, который выделяется запятыми в положении после определяемого слова и не выделяется перед ним.

Деепричастие – особая глагольная форма, отвечающая на вопросы что делая? что сделав? как? каким образом? когда? почему?, обозначает добавочное к основному действие, сохраняя признаки глагола (вид, возвратность, переходность) и не изменяясь по форме: Он протянул мне руку, как-то хитро улыбаясь. Наталья, мечтая стать врачом, большое внимание уделяла изучению биологии. Деепричастие с зависимыми словами образует деепричастный оборот, обособляемый со всех сторон запятыми.

Наречие – самостоятельная неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, признак другого признака, иногда и признак предмета и отвечающая на вопросы обстоятельств: долго добираться, хороший(-о) по-своему, прогулка пешком. Соответственно этому наречия являются обстоятельствами или именными частями составных сказуемых (На улице было тихо.) и зависят от глагола, имени прилагательного, другого наречия или существительного, связываясь с ними по смыслу, а не грамматически, то есть примыкают к главным словам.

Многие наречия созвучны словам других частей речи, от которых они образованы. Так вне контекста невозможно определить, какой частью речи являются, например, слова зимой, весной, летом, осенью: Чрезвычайно пустынная летом, Колымская трасса зимой (наречие) становится чуть более оживлённой, удлиняясь примерно на 700 км от своей летней величины. - По народным приметам, Сретение является границей между зимой (существительное) и весной (существительное). Эти слова можно различить по вопросам: к наречию задаётся только вопрос обстоятельства, а к существительному может задаваться как вопрос обстоятельства, так и вопрос косвенного падежа (дополнения) одновременно (С весной прибавилось забот у маленькой хозяйки нашей: когда? и с чем?), либо только вопрос косвенного падежа (см. пример выше, в котором словам зимой и весной можно задать только вопрос косвенного падежа: между чем?).

Как и качественные прилагательные, наречия на -о, -е образуют формы сравнительной и превосходной степени с помощью специальных суффиксов (-ее(-ей), -ше, -е: быстрее, раньше, чаще – сравнительная степень; -айше, -ейше: строжайше, покорнейше – превосходная степень) или с помощью специальных слов более, менее, наиболее, наименее и др. (более быстро, наиболее точно). Чтобы отличить простую форму сравнительной степени прилагательного от простой формы сравнительной степени наречия, нужно установить, от какого слова зависит сама форма: если от существительного (Сестра очень похожа на брата, только черты лица тоньше), то перед нами сравнительная степень имени прилагательного; если от глагола (Только Андрей сможет ещё тоньше нарезать сыр.), то – сравнительная степень наречия.

Служебные части речи. Как видим в таблице, приведённой в начале данного блока, к служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы.

Предлоги связывают слова в словосочетаниях и предложениях, образуя формы косвенных падежей существительных, числительных и местоимений (добежать до леса, сосчитать до ста, дошло до него). По происхождению предлоги делятся на непроизводные (всегда были этой частью речи, их не так много: без, в (во), для, до, за, из(изо), к(ко), на, над, о(об), от(ото), перед(передо, пред, предо), по, под, при, про, с(со), у, через(чрез)) и производные (образованные от других частей речи, их ряд постепенно пополняется: благодаря, в продолжение, вследствие, вопреки, навстречу, наперекор, несмотря на, не взирая на, согласно и др.). Производные предлоги следует отличать от слов, от которых они некогда образовались (более подробная информация в теории к заданиям типа А18). Разделение предлогов по категориям можно увидеть в следующей схеме:

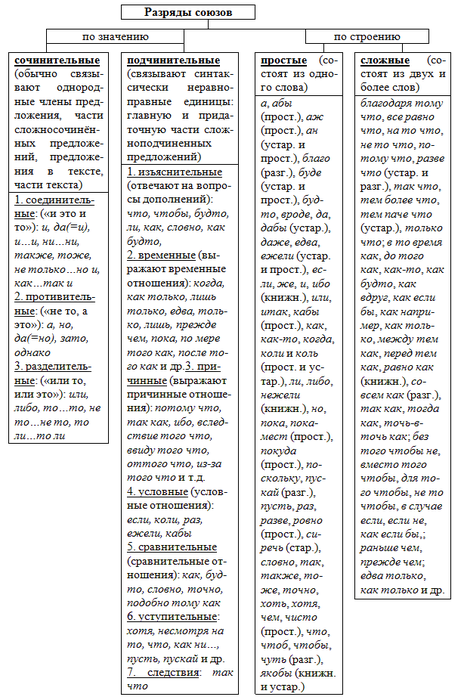

Союзы служат для связи однородных членов предложения или простых предложений в составе сложного, по значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные, а по строению на простые и составные. Подробнее разряды союзов представлены в схеме:

Частицы по своему значению делятся на две группы: смысловые придают словам и предложениям различные дополнительные смысловые оттенки, формообразующие служат для образования грамматических форм слова. Роль частиц представлена в следующей таблице:

|

Тип частиц |

Значение |

Примеры |

|

смысловые частицы |

||

|

указательные |

указывают на предметы, явления |

вот, вон, это |

|

уточняющие |

уточняют какое-либо слово или выражение |

именно, почти, точно, как раз |

|

выделительно-ограничительные |

придают слову или группе слов ограничительный оттенок |

только, всего, исключительно, всего-навсего |

|

усилительные |

подчёркивают определённые слова |

даже, ведь, же(ж), и, ни, таки(-таки), -де, -с, -ка(-тка), -то (не путать с постфиксом! Он-то не сделал… - частица, Кто-то придумал… – не частица) |

|

вопросительные |

выражают вопрос в вопросительных предложениях |

разве, небось, неужели, ли, ужель |

|

отрицательные |

выражают отрицание |

не, ни, нет, отнюдь не, вовсе не, далеко не |

|

утвердительные |

выражают утверждение |

да, точно, так |

|

сравнительные |

выражают сравнение |

как, словно, будто, как будто, точно |

|

восклицательные |

выражают эмоции |

что за, как, о |

|

сомнительные |

выражают сомнение |

вряд ли, едва ли, авось |

|

формообразующие частицы |

||

|

повелительные |

служат для образования повелительного наклонения глаголов |

пусть, пускай, да, давай |

|

условные |

служат для образования условного наклонения глаголов |

бы, б |

О слитном, раздельном и дефисном написании некоторых частиц с другими словами будет сказано ниже, о разграничении частиц не и ни тоже.

Иногда частицами становятся слова, изначально бывшие самостоятельными частями речи, но изменившие своё значение в конкретных контекстах: Мы ехали прямо (наречие) и Владимир забрался на диван прямо (частица) в уличных туфлях.

Междометия не входят в состав ни служебных, ни самостоятельных частей речи, выражают различные чувства и побуждения, не называя их. Они не являются членами предложения. По происхождению междометия разделяют на непроизводные и производные: а, э, эх, эй, ай, ой и т.д. – непроизводные междометия, Батюшки! Ужас! Брось! Извините! – производные междометия. Все междометия подразделяются на три разряда:

эмоциональные междометия выражают чувства, эмоции (радость, страх, весёлость, ужас, отчаяние, сожаление, недоумение, восхищение): ай, ах, ба, бог с тобой, боже мой, браво, вот это да, о, ой, ох, тьфу, увы, ура, фи, фу, шутка, эй, эх;

императивные междометия выражают зов, оклик, побуждение, запрещение, заверение: аллё, брысь, вон, здорово, кис-кис, на, ну, ну-ну, ну-тка, прочь, стоп, тсс, фас, шабаш, цып-цып, цыц;

этикетные междометия выражают приветствие, прощание, просьбу, благодарность: благодарю, всего хорошего, до встречи, до свидания, здравствуй(те), извини(те), пожалуйста, прости(те), прощай(те) и т.п.

Примечание: необходимо отличать междометия от звукоподражательных слов: бах-бах, бац, бряк, га-га-га, гав-гав, динь-динь, дзинь-дзинь, му-му, мяу, ха-ха-ха, хлоп, щёлк и т.д.